523

收藏

分享

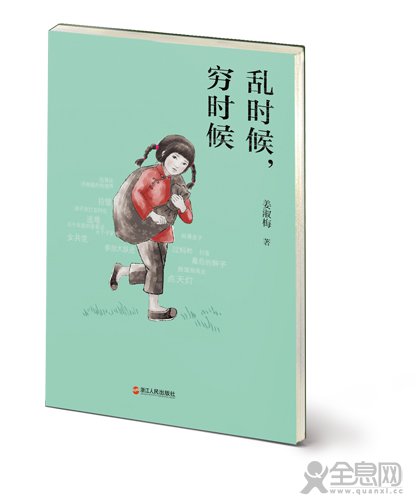

很多人的童年记忆里都有一个会讲故事的爷爷或奶奶,他们会在晚饭后,端一杯茶在夏夜的星光下,或者冬天的暖炉旁,给孩子们讲很多离奇、有趣的故事。2013年10月,一本叫做《乱时候,穷时候》的书出版,让我们认识了一位会用笔讲故事的传奇老人:姜淑梅。

姜淑梅出生于1937年,山东人,1960年逃荒至黑龙江。她60多岁才跟着女儿学习认字,75岁开始学写作,不到一年,创作十余万字。她的文字发表在《读库》上,大受欢迎,随后又在《新青年》、《北方文学》等刊物上陆续发表,并很快出版了作品集。

当初,听说姜淑梅要学写作,二女儿学着赵本山的腔调调侃道:“赶紧写吧,东边茅楼儿没纸了!”大儿子笑她:“娘,你要是发表了文章,领导都会接见你了。”姜淑梅则说:“他们要不这么说,我劲头可能还不大。他们这么一说,我的劲头倒大了。”她在当散文家的大女儿的指点下,一点点写出她经历的事情、听说的故事。

姜淑梅是个讲故事的高手,知道什么样的故事大家爱听。一上来就讲,不拐弯抹角,没有技巧,反而无招胜有招。她的故事有的像出自《聊斋志异》,比如《闹黄皮子》。“黄皮子”就是黄鼠狼,有的地方相信它能迷人心性,姜淑梅写她及家人亲历过的被黄皮子上身的故事,新奇荒诞,又活灵活现,看得人又笑又有点怕。有的是乡人轶事,十几岁的小闺女嫁给年过六旬的老头,还生了一儿一女,也不觉得生活对自己不公,反倒愿意把自己的事讲给别人听。这明明就是人情味更浓的喜剧版“小团圆媳妇”(女作家萧红的《呼兰河传》里有一篇《小团圆媳妇之死》,讲述了一个童养媳的悲剧人生)。

而作为读者,我更爱看的是姜淑梅亲身经历的故事,如《挨饿那两年》、《卖碱》等。在《挨饿那两年》一文里,看得出她当年多么举步维艰:儿子饿得抬不起头,自己饿得几乎看不见路,数次想带着孩子去自杀……后来终于逃荒到了黑龙江,能吃饱肚子了,可也仅仅是能吃饱而已,生完孩子第二天就下地做饭,第四天就开始熬碱挣钱。她性子极为要强,恪守“宁可累死在东北,不能穷死在东北”的信条,把艰辛的日子硬是像熬碱一样,熬出了最精华的部分。

近代史苦难如此之多,多到人们几乎麻木,意识不到数据统计背后的血泪。而只有透过个人历史的书写,才能真正领会到那些专有历史名词对于人们来说意味着怎样的挣扎,或怎样的失败。正是从这个意义上来说,《乱时候,穷时候》被评价为“一部平民史”,“让整个中国潸然泪下的小民往事”。

奥地利诗人里尔克说过:“哪有什么胜利可言,挺住就意味着一切。”姜淑梅平静甚至带点风趣地跟我们讲乱时候、穷时候,没有悲情渲染,没有激烈控诉,甚至没有任何评价,只有一个又一个的故事。至于意义,请读者按需自取。

姜淑梅一直信奉父亲的话:别在困难面前低头,要动脑筋解决问题;做错了事,就不要去想,想也没有用。这两句话让她受用一辈子,在历经沧桑后,她还能保留那么多的善意、激情和好奇心。如今76岁高龄的她,喜欢穿颜色鲜艳的衣服,绝不穿灰、黑色,“因为那样看着不精神”,她还学电子琴、唱歌,和女儿一起听演唱会。那种不服输的精神,一辈子都在。

微信公众号

文学联盟

(微信扫码)