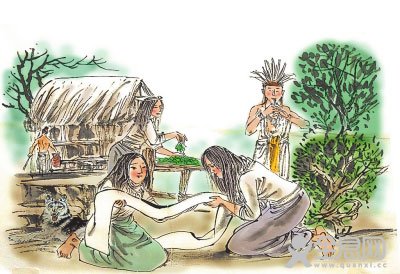

1月6日,从省文物考古研究院获悉,中国科学技术大学科技史与科技考古系龚德才教授的研究团队,在对河南贾湖遗址两处墓葬中的人类遗骸腹部土壤样品检测中,发现了蚕丝蛋白的残留物。结合遗址中发现的编织工具和骨针综合分析,当时的贾湖居民可能已经掌握了基本的编织和缝纫技艺,并有意识地使用蚕丝纤维制作丝绸。

位于舞阳县贾湖村的贾湖遗址距今有7800—9000年历史,是新石器时代早期遗存。经考古界先后八次发掘,这里发现了大批遗迹、遗物,出土文物及标本数千件,主要有陶器、石器、骨器、动物骨骼及植物颗粒和果核等。其中,有世界上最早的酿酒坊,还有世界上年代最早、保存最完整的乐器——骨笛。贾湖骨笛改写了世界音乐史,推翻了“中国笛子西来说”和“七声音阶外来说”。此外,贾湖遗址中多次出现单独埋葬的狗的遗骸,表明这里是世界上最早的家畜驯养地,狗在很早以前就是人类的朋友。

一直以来,考古研究人员都十分关注古代先民的生产技术,这是人类文明发展史的重要组成部分。据龚德才教授介绍,新石器时期,一系列纺织工具,如陶器、骨器和石器等常被发现,却很难发现丝织品存在的直接证据。此前,印度、奥地利学者提出过印度、古埃及在三四千年前开始使用蚕丝的观点。而在我国的一些遗址中,也有与丝绸相关的文物出土。如山西夏县西阴村仰韶文化遗址中发现了约4000年前的茧壳,河南荥阳青台村新石器时代遗址曾出土4500年前的丝麻织物残片,浙江钱山漾良渚文化遗址出土了约4200年前的一批丝线、丝带和没有炭化的绢片等。如今,贾湖遗址蚕丝蛋白残留物这一重大发现,将中国丝绸出现的考古学证据提前近4000年,证实了中国是首个发现蚕丝和利用蚕丝的国家,对于丝绸发展史的研究起到关键作用。

中国科学技术大学教授、贾湖遗址考古发掘主持者张居中说,贾湖遗址再现了淮河上游八九千年前的辉煌,为研究当时社会的经济、技术、文化、艺术和社会发展状况提供了不可多得的实物资料,证明了我们祖先的生产生活并不乏味,他们有酒、有音乐、还有“宠物狗”,和我们一样多姿多彩。

(责任编辑:王翔)

声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。

(原文章信息:标题:8500年前河南人养蚕织绸技艺,作者:网络,来源:全息网,来源地址:)